珍貴的記憶

來(lái)源: 新法治報(bào)·贛法云 | 日期: 2025年08月29日 | 制作: 聶琪 | 新聞熱線: 0791-86847870

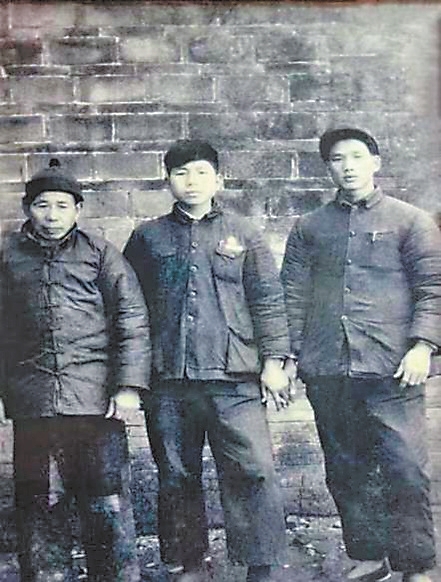

老照片:爺爺、叔叔和父親 (圖/吳凡云)

□吳凡云 (南昌市西湖區(qū)人民法院)

一張老照片,承載著歲月的厚重,定格了1959年那個(gè)特殊時(shí)刻——我的爺爺、父親與叔叔,在家鄉(xiāng)的土地上留下了他們?nèi)说暮险铡Ad時(shí)光匆忙,著急地似要帶走我回憶里那一縷朦朧的印記。它一直靜靜躺在我的手機(jī)里,成為我心中最珍貴的記憶片段。每當(dāng)我凝視這張照片,爺爺?shù)男γ脖闼圃谘矍埃切┡c爺爺共度的溫馨時(shí)光也悄然浮現(xiàn)。記得幼時(shí),爺爺常將我抱在懷里,而后牽著我的小手,在堤壩上漫步,一同觀賞錦江河的潺潺流水。那時(shí)的我,尚不滿兩歲,眼里滿是對(duì)這個(gè)世界的好奇與懵懂。

1959年,叔叔在當(dāng)時(shí)的宜春地區(qū)豐城縣中學(xué)讀書。正是在這一年,他響應(yīng)黨的號(hào)召,毅然決然地踏上了從軍之路。他通過體檢、政審,來(lái)到福建前線從軍,被分配在某炮兵師,當(dāng)上了一名電臺(tái)兵,在部隊(duì)時(shí),不僅參加了多次重要行動(dòng),在武漢軍區(qū)炮兵司令部也留下了自己的足跡。叔叔在部隊(duì)度過二十三年軍旅生活后,1982年轉(zhuǎn)業(yè)回地方工作。爺爺是一位巧手的木匠,父親接受過私塾教育,一度跟隨爺爺學(xué)習(xí)木工,但最終選擇了從政之路,成了村公所的中隊(duì)長(zhǎng)。

回想起上世紀(jì)五六十年代,家鄉(xiāng)的人們靠農(nóng)耕為生,生活常常艱辛。爺爺和奶奶一生育有四個(gè)兒女,撫育子女和維系開支就占了生活的大半。他們用辛勤與堅(jiān)韌,支撐起了這個(gè)六口之家。從我記事起,村子里居住著六七百人,多以種田為生。待我父親參加工作、在部隊(duì)當(dāng)兵的叔叔當(dāng)上軍官后,一切逐漸好起來(lái)了,那種窘迫的日子,一去不復(fù)返。至今令我記憶猶新的是,六十年代末,母親挑著十余頭豬崽趕到松湖街趕集,奶奶認(rèn)真地看著胖胖的豬崽讓人買走,兩手?jǐn)?shù)著一分、一角、五角、一元、二元、五元甚至十元的“大鈔”時(shí),她老人家甭提有多高興了。我受她感染,也有滿足感和成就感。那時(shí)的我,雖然年幼,但也知道為家里分擔(dān),常常溜去菜園里弄些菜回來(lái),與家中的剩菜剩飯一起切爛,加些米糠煮熟,再倒在豬槽里。看到這些母豬和豬崽吃得有勁,全都膘肥體壯,心想可以賣個(gè)好價(jià)錢,貼補(bǔ)家用。

2025年春節(jié),我去叔叔家拜年。八十五歲的叔叔眼角細(xì)紋已深,我靜靜地聽他講述那段崢嶸歲月,深感農(nóng)家子弟的不易。父親在農(nóng)村工作中奉獻(xiàn)了自己的青春與熱血,叔叔則在戰(zhàn)場(chǎng)上歷經(jīng)了生與死的考驗(yàn)。他們用自己的信念與使命,書寫了屬于他們的人生。

每當(dāng)我翻看這張照片,心中便涌起無(wú)限的感慨——他們?nèi)擞肋h(yuǎn)是我的榜樣!雖然爺爺與父親已經(jīng)離我們而去,他們的精神與品質(zhì)卻永遠(yuǎn)鐫刻在我的心中。

編輯:聶琪

校對(duì):王小明

復(fù)審:全來(lái)龍