“和平生活來之不易,要珍惜”

——本報記者專訪德興市百歲抗戰(zhàn)老兵王毅堅

來源: 新法治報·贛法云 | 日期: 2025年08月20日 | 制作: 聶琪 | 新聞熱線: 0791-86847870

“雄赳赳,氣昂昂,跨過鴨綠江……”8月1日,在德興市,百歲抗戰(zhàn)老兵王毅堅向記者哼唱起這首刻在記憶深處的歌曲。盡管許多往事在記憶中已經模糊,但這首歌的旋律依舊清晰。這首戰(zhàn)歌曾響徹朝鮮冰原的雪夜,如今漫過江南夏日的河岸……

80多年前,年僅16歲的王毅堅懷著保家衛(wèi)國的信念參軍抗日,自此開啟了一段槍林彈雨的戰(zhàn)斗生涯。“和平生活來之不易,要珍惜啊!”隨著槍炮聲遠去,回歸平靜生活的王毅堅時常這樣對兒孫們說。

見證日軍投降 參與長津湖戰(zhàn)役

初見王毅堅時,他正由大兒子王省明攙扶著散步。天氣晴好,老人步履雖緩,但精氣神尚可。

“父親依然有早晚散步的習慣。”王省明介紹道。這位親歷抗日戰(zhàn)爭和抗美援朝戰(zhàn)役的老兵,晚年生活簡單而規(guī)律。

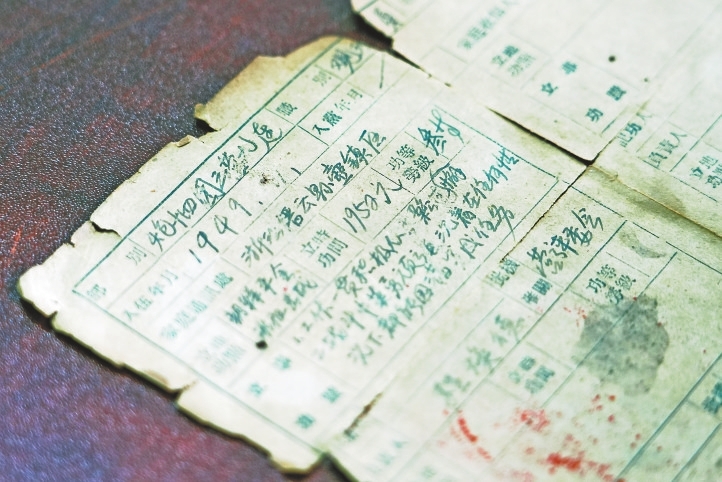

王毅堅,原名王秋至,1925年生于浙江省麗水市縉云縣。1941年,16歲的他懷著滿腔熱血加入了抗日隊伍,從此投身抗日戰(zhàn)場。1945年8月,那是一個值得銘記的歷史時刻,他親眼見證了日軍投降。

“1949年4月,我父親參與了嘉興起義,經歷一番波折之后,加入了中國人民解放軍。”王毅堅的小兒子王省悟告訴記者。1950年11月初,王毅堅加入華東野戰(zhàn)軍9兵團27軍,毅然奔赴抗美援朝戰(zhàn)場。

“在長津湖地區(qū)的20多天里,氣溫只有零下20攝氏度,最低達零下30攝氏度,很多戰(zhàn)友還沒投入戰(zhàn)斗就被活活凍死。”王毅堅老人回憶道,“那時,棉衣棉被等物資匱乏,我們每個班十多個人僅有一兩床棉被。夜間將棉被攤在雪地上,大家擠在一起互相取暖。”

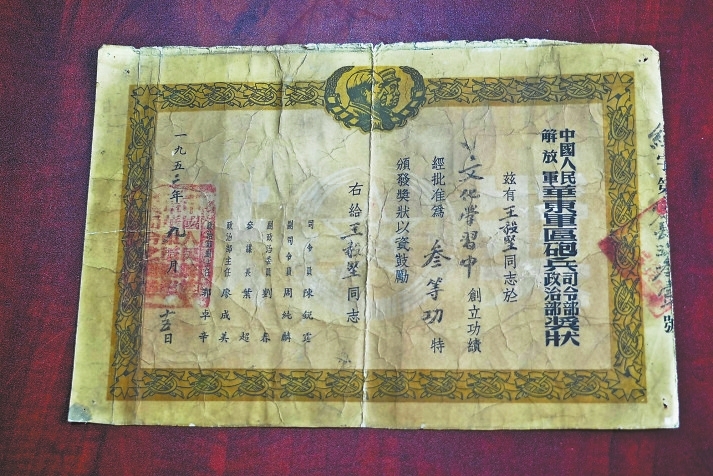

作為炮兵偵察兵,王毅堅負責在前沿觀察敵軍位置,為炮兵指引坐標。就是在這樣的艱苦環(huán)境下,他作戰(zhàn)勇敢,榮獲兩次二等功。此后,王毅堅又參加了抗美援朝第五次戰(zhàn)役、浙江沿海剿匪等戰(zhàn)斗,5次榮立三等功。

“能活到今天,已經很幸福了”

1955年,王毅堅從部隊退役,被分配到浙江煉鋼隊工作。1958年,他來到江西共產主義勞動大學大茅山分校求學,畢業(yè)后分配在德興市鳳凰嶺水庫工作,從此在德興扎根。

作為鳳凰嶺水庫的一名普通工人,王毅堅對待工作認真負責、勤勤懇懇,曾在戰(zhàn)場上立下的赫赫戰(zhàn)功,他很少主動向人提起,更不以此自傲。他認為自己只是做了一名軍人、一名工人該做的事。幾十年來,他因為工作表現(xiàn)突出,多次被評為先進個人。

1987年退休時,有人提醒他,作為中華人民共和國成立前參加革命工作的老同志,可以申請辦理離休待遇,但是他婉拒了。“每當想到那些十幾歲、二十幾歲就犧牲的戰(zhàn)友,自己能夠活到今天,還有三個兒子,已經很幸福了。”在王毅堅看來,他已經足夠幸運,不能再向組織提要求了。

軍旅印記深深烙在家教中,王毅堅對孩子們的教育十分嚴格。

“小時候,父親每周都會給我們開一次會,這個習慣一直保持到現(xiàn)在。每到過年一家人團聚的時候,他會讓我們兄弟三人匯報過去一年的生活和新一年的計劃。”王省悟說,“雖然我們都已成家立業(yè),但父親的教誨始終銘記在心。”

如今的王毅堅已是百歲高齡,卻仍精神矍鑠。每天早上,他會喝一碗加兩勺白糖的稀飯,中午晚上吃些家常菜。

“父親這個年紀了,心態(tài)十分豁達,血壓、血脂、血糖指標一切正常。”王省明笑著說。

老人保持著規(guī)律的生活:早上散步到南門橋,傍晚走到聚遠大橋,來回兩公里。回到家,他喜歡坐在藤椅上看中央電視臺中文國際頻道,尤其愛看《海峽兩岸》欄目。

“當聽到電視里提到‘臺灣’兩個字,他會不自覺挺直腰背。”王省悟說,老人最希望在有生之年看到臺灣回歸。在記者離開前,王省悟和父親說:“等有機會了,我?guī)闳ヅ_灣轉轉。”老人聽到后,臉上不自覺地露出了笑容……

(文/圖 邵德初 徐雯 實習生肖雅心 記者戴平華)

編輯:聶琪

校對:王小明

復審:朱葉